※こちらの記事は、ポッドキャスト「もしも私が教育長なら」との連動企画です。併せてご活用ください。

1.教員資格認定試験

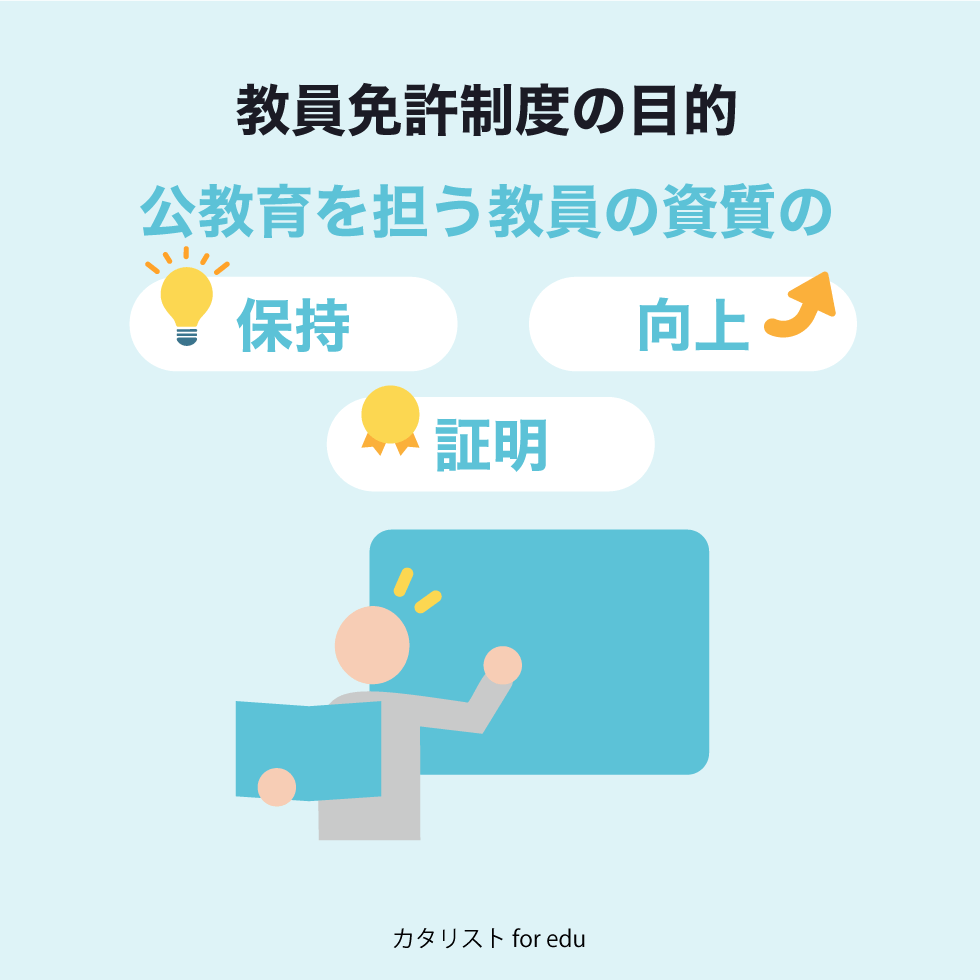

教員免許制度は、「公教育を担う教員の資質を保持・向上させ、それを証明することを目的とした制度」です。

学校教育制度の根幹をなす重要な仕組みの一つであり、教員として必要な知識・技能を備え、適切な資質を有していることを保証するとともに、免許を取得するための「教職課程」を通じて資質の向上を図る役割を担っています。

2. 教員免許制度(教員養成)の歴史

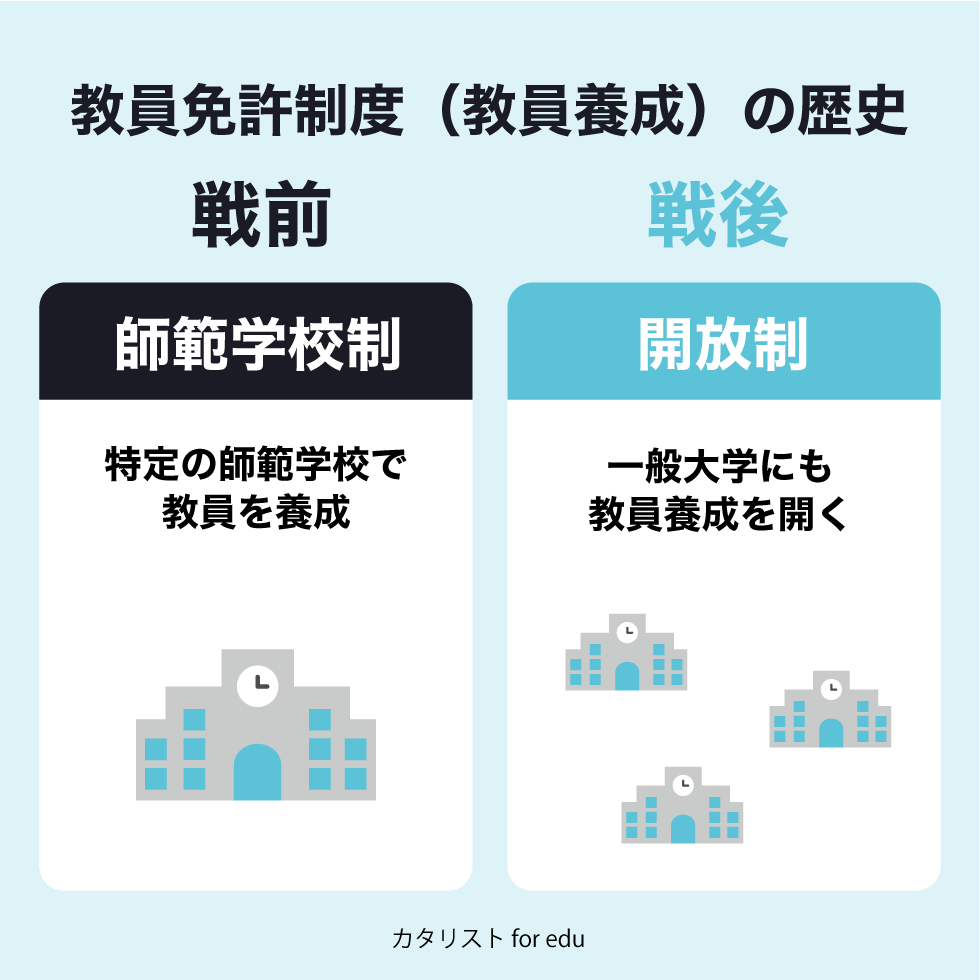

戦前、国は学校教育の普及を目指し、特定の師範学校で教員を養成していました。代表例として、「東京高等師範学校(筑波大学の前身)」や「女子高等師範学校(お茶の水女子大学の前身)」があります。

戦後の教育改革では、師範学校制度が廃止され、一般大学にも教員養成を開く「開放制」に移行。大学で教職課程を修了すれば免許取得が可能となりました。

3. 教員免許の種類

教員免許状には普通免許状・特別免許状・臨時免許状の3種類があります。

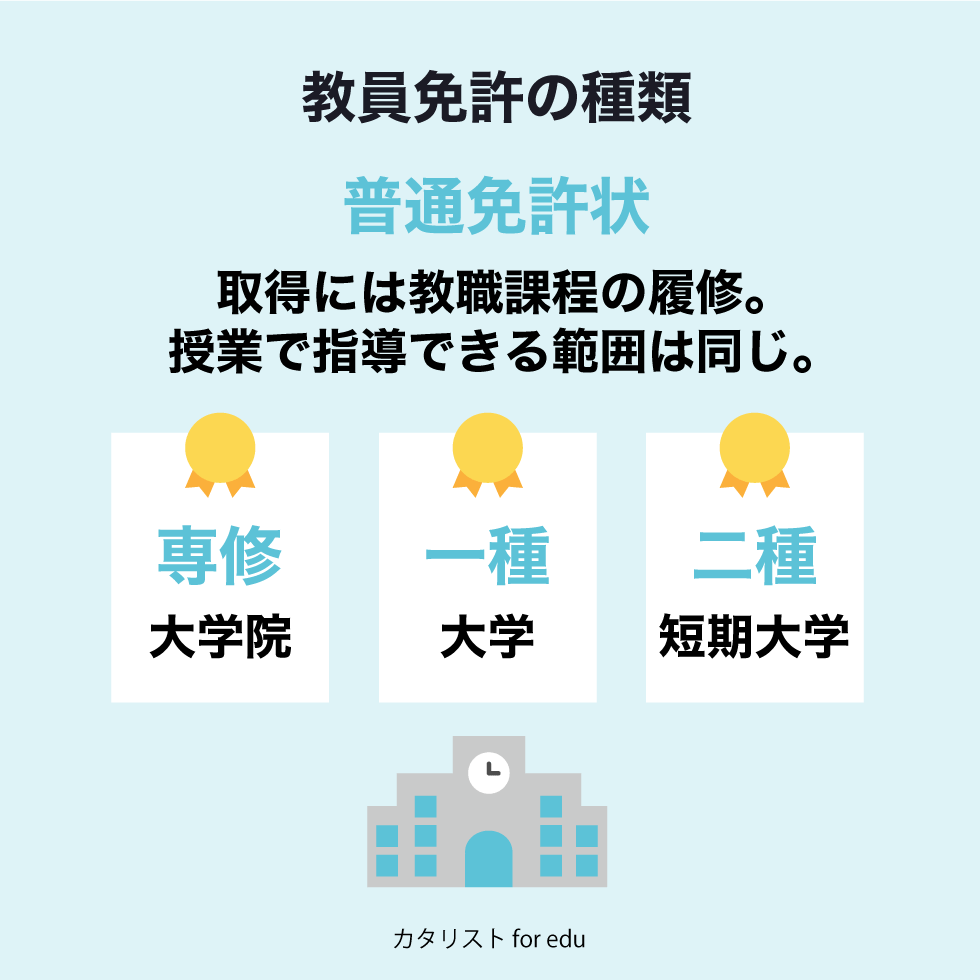

① 普通免許状

最も一般的な免許で、専修・一種・二種の区分があります(専修=大学院修士、一種=大学、二種=短大が目安)。これらの区分で授業で指導できる範囲は変わりません。

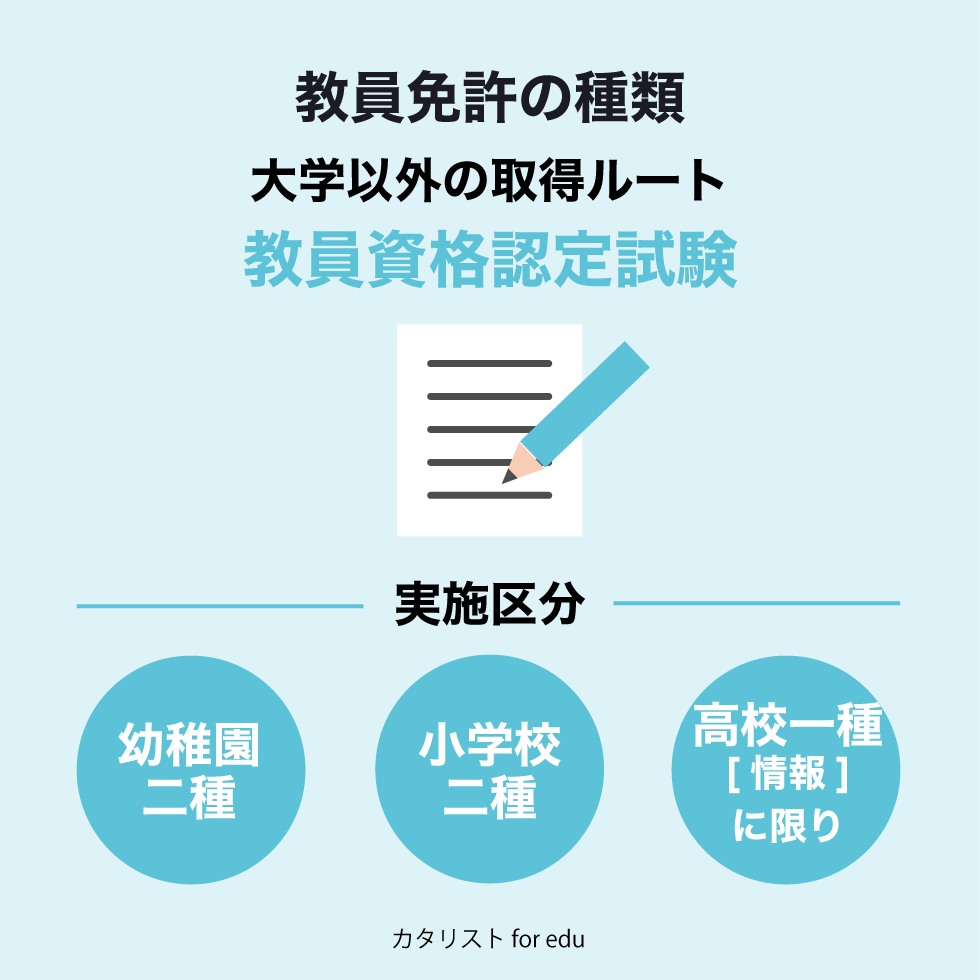

・教員資格認定試験

大学以外の取得ルートとして教員資格認定試験がありますが、実施区分は幼稚園二種・小学校二種・高校一種 [情報] に限られます。

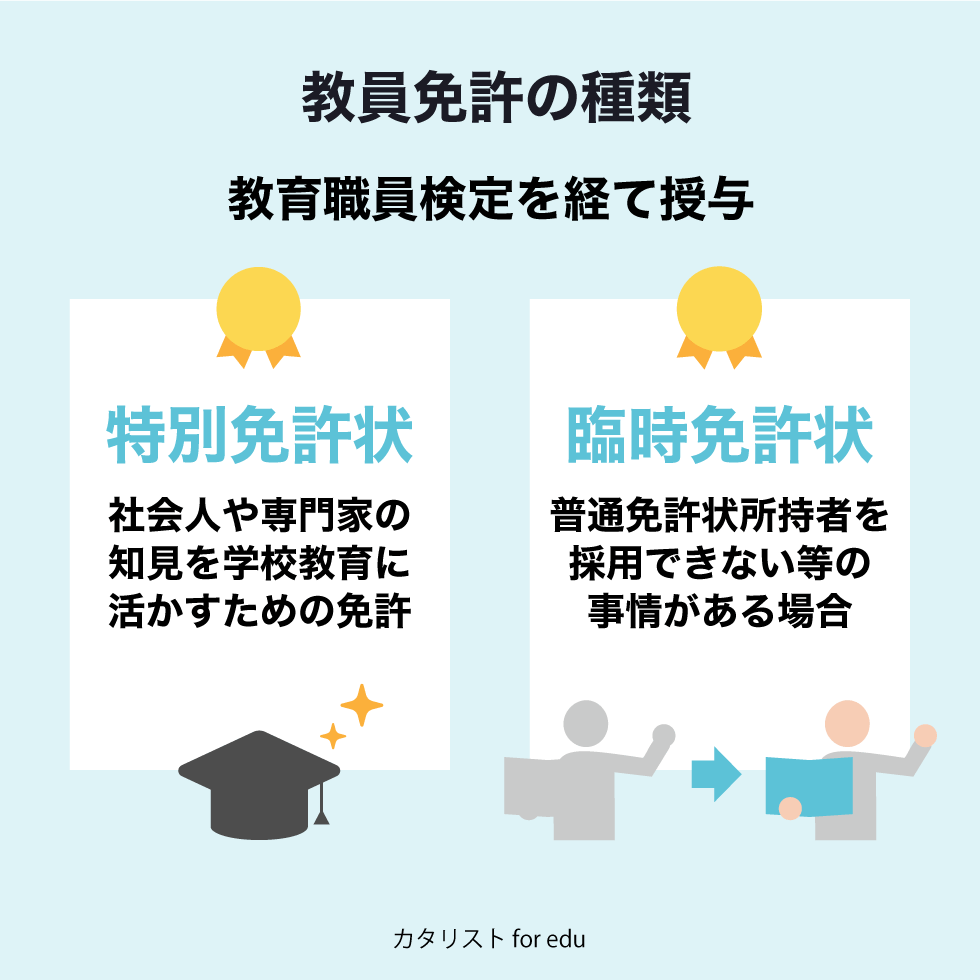

② 特別免許状と臨時免許状

・特別免許状

社会人や専門家の知見を学校教育に活かすための免許で、任命・雇用を前提に、任命権者等の推薦に基づき、都道府県教育委員会が教育職員検定(書類・面接等)を経て授与します。

大学で教職課程の単位修得は不要です。

かつては有効期間が10年でしたが、2022年の法改正により無期限となりました。

・臨時免許状

教員不足など普通免許状所持者を採用できない等の特別な事情がある場合に、都道府県教育委員会が教育職員検定を経て授与します。有効期間は3年に限られています。

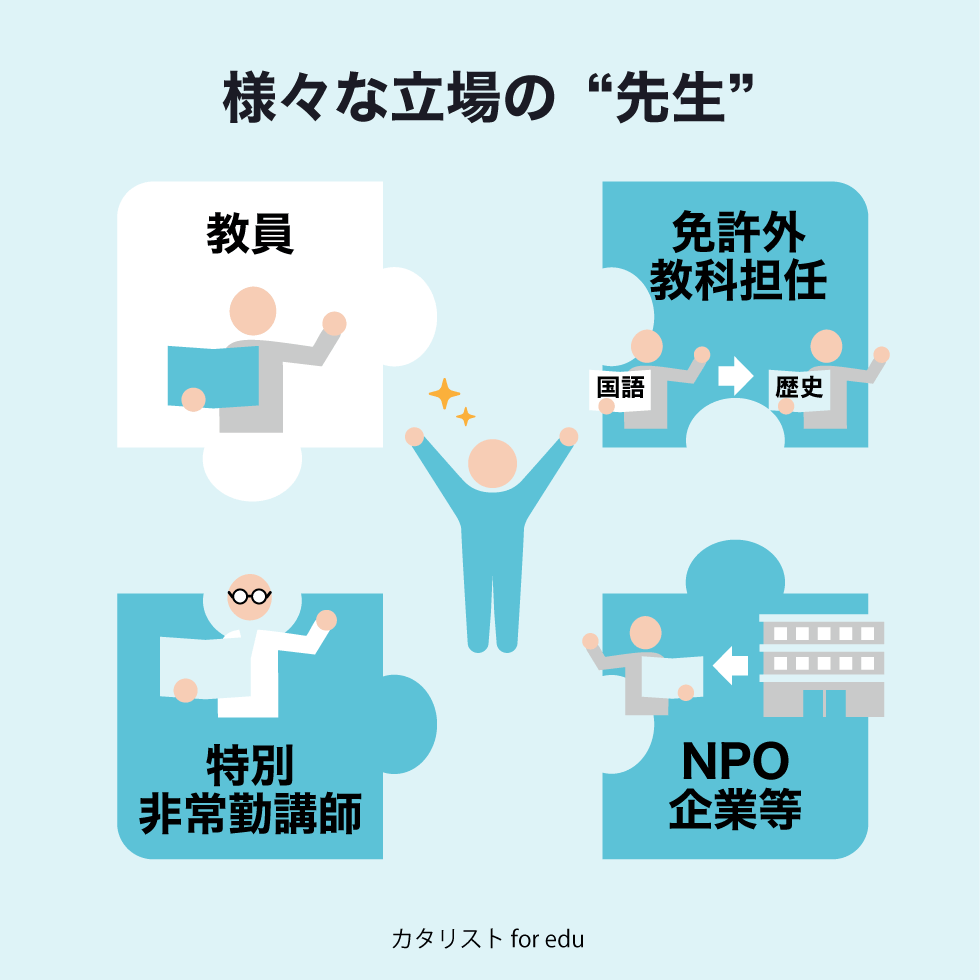

4. 学校で教える様々な立場の"先生"

これまで、教員免許や資格を取得し、教員として採用される方法を紹介してきましたが、それ以外で授業等に関わる方法も多数存在します。

・特別非常勤講師

教員免許は授与しませんが、地域の専門人材を非常勤で登用し、特定教科の一部領域を担当できる制度です。例えば、看護などの専門分野の授業で活用されます。学校設置者が都道府県教委へ届出して任用。小・中・高・特別支援で運用可能な制度です。

・免許外教科担任制度

中学校・高等学校等で、当該教科の免許保持者を確保できない場合に限り、同校の別教科免許の教員が都道府県教委の許可を得て最長1年担任できる制度です。校長等が申請し、例外的・抑制的運用が原則。小学校は対象外です。

・NPO・企業

NPOや企業が学校と連携した事例も様々あります。その一部をこちらでご紹介します。

連携事例

Teach For Japan (https://teachforjapan.org/)

“フェローシップ・プログラムは、教育を通して社会をより良くしたいと考える多様な人材を、教員免許の有無に関わらず選考し、これからの時代を見据えた教師としての資質・能力を、研修を通して育みます。そして、自治体との連携により、様々な教員免許状を活用し、2年間「教室」に送り出します。”(WEBサイトより引用)

複業先生(https://fukugyo-sensei.net/)

“これまでの仕事や経験を学校現場で分かち合いたい人がスポットで「先生」の仕事ができる、教育特化型の複業案件プラットフォームです。「教育現場に関わりたい」「専門性を教育に活かしたい」と思っている皆様をサポートします。”(WEBサイトより引用)

5. 今後の展望

教員の質を確保するためには、免許制度の改革だけでなく、研修や現場サポートの強化も不可欠です。また、教員採用の柔軟性を高めることで、多様な人材が教育現場に参入できる仕組みづくりも重要となってくるのではないでしょうか。

(文責:たかのまさこ、監修:小原聡真)

ご寄付のお願い

当WEBメディアは非営利での運営を行なっています。

子どもたちの環境を整えるために、必要な情報を安定して多くの方に届けていくために、みなさまからのご支援をお願いしております。

※当メディアではビジュアル表現など視覚的に得る情報等を大切にしているため、記事中の広告はいれておりません。

※当団体は非営利型の一般社団法人です。

・個人の場合:所得税の申告時の寄付金控除はありません。

・法人の場合:一定の金額を上限に寄付金を損金算入することが可能です。