▲ダウンロード用のPDFを作成しました。

*上記PDFは、クレジット表示、非営利目的、改変なしを条件に再配布可能コンテンツです。ライセンスの詳細はこちらをご覧ください。

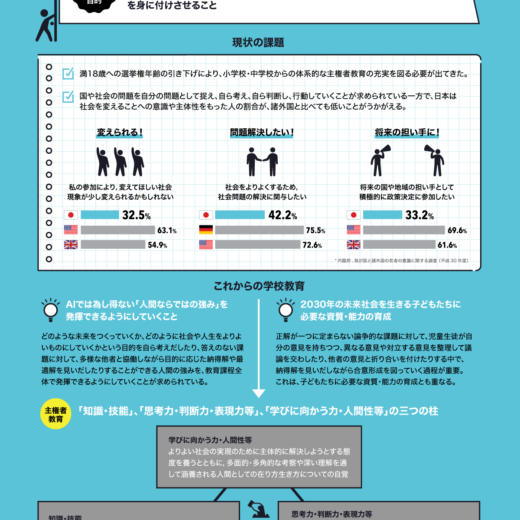

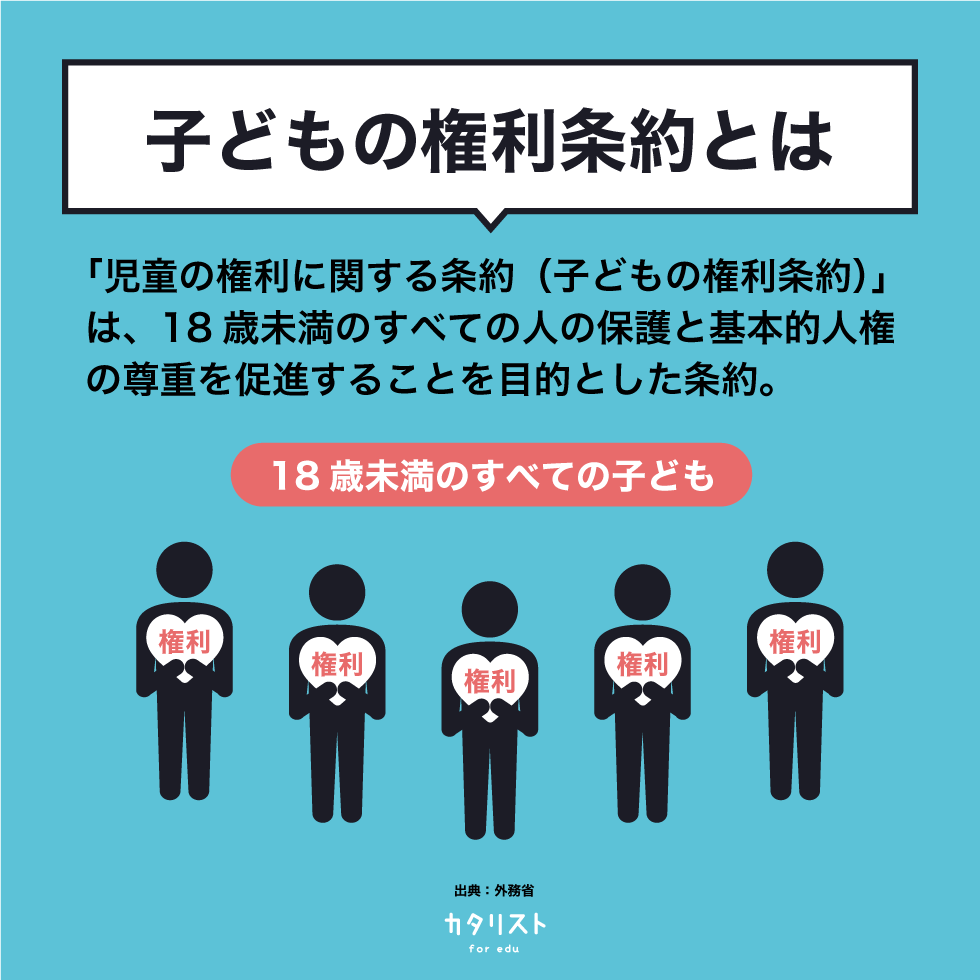

子どもの権利条約とは

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。18歳未満のすべての子どもの保護と基本的人権の尊重を促進することが目的です。

1989年の第44回国連総会において採択(条約の内容が決定)され、1990年に発効(効力を持つ)しました。日本は1994年に批准(国が正式に同意)しました。

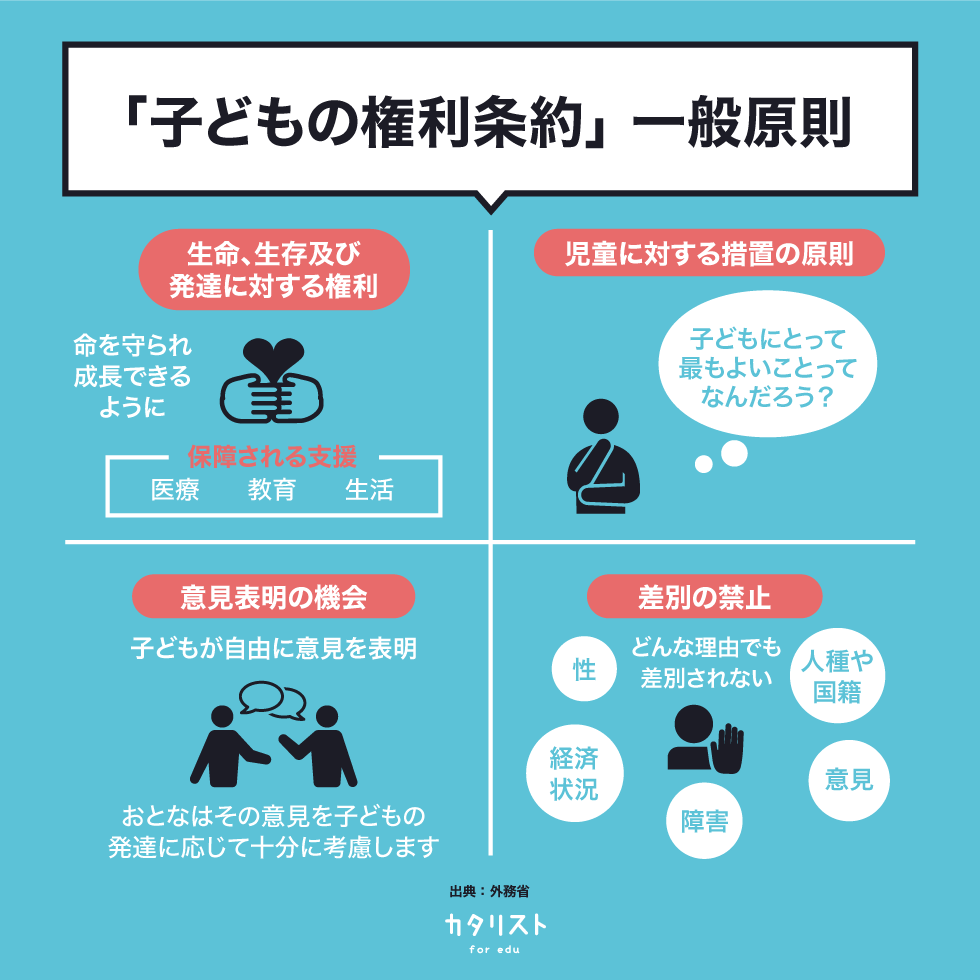

「子どもの権利条約」 一般原則

◆差別の禁止 (第2条)

1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。

2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

◆児童の最善の利益(第3条)

1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。

◆生命、生存及び発達に対する権利(第6条)

1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。

◆意見表明の機会(第12条)

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

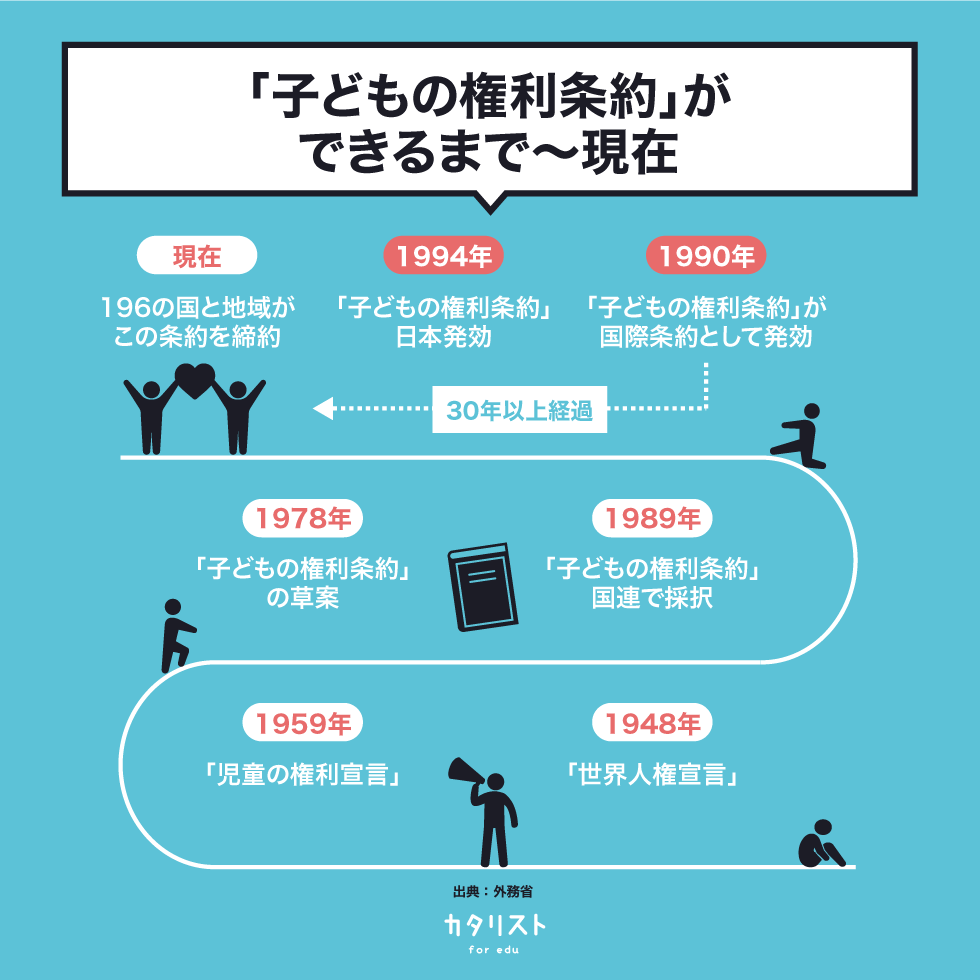

「子どもの権利条約」ができるまで〜現在

1948年 「世界人権宣言」が国連総会で採択

1959年 「児童の権利宣言」が国連総会で採択

1978年 「子どもの権利条約」の草案をポーランドが国連人権委員会に提出

1989年 「児童の権利宣言」採択30周年記念日に、「子どもの権利条約」が国連総会で採択

1990年 「子どもの権利条約」に61カ国が署名し、国際条約として発効

1994年 「子どもの権利条約」日本が批准し、158番目の締約国となる

2019年 196の国と地域が「子どもの権利条約」を締約(2019年2月現在)

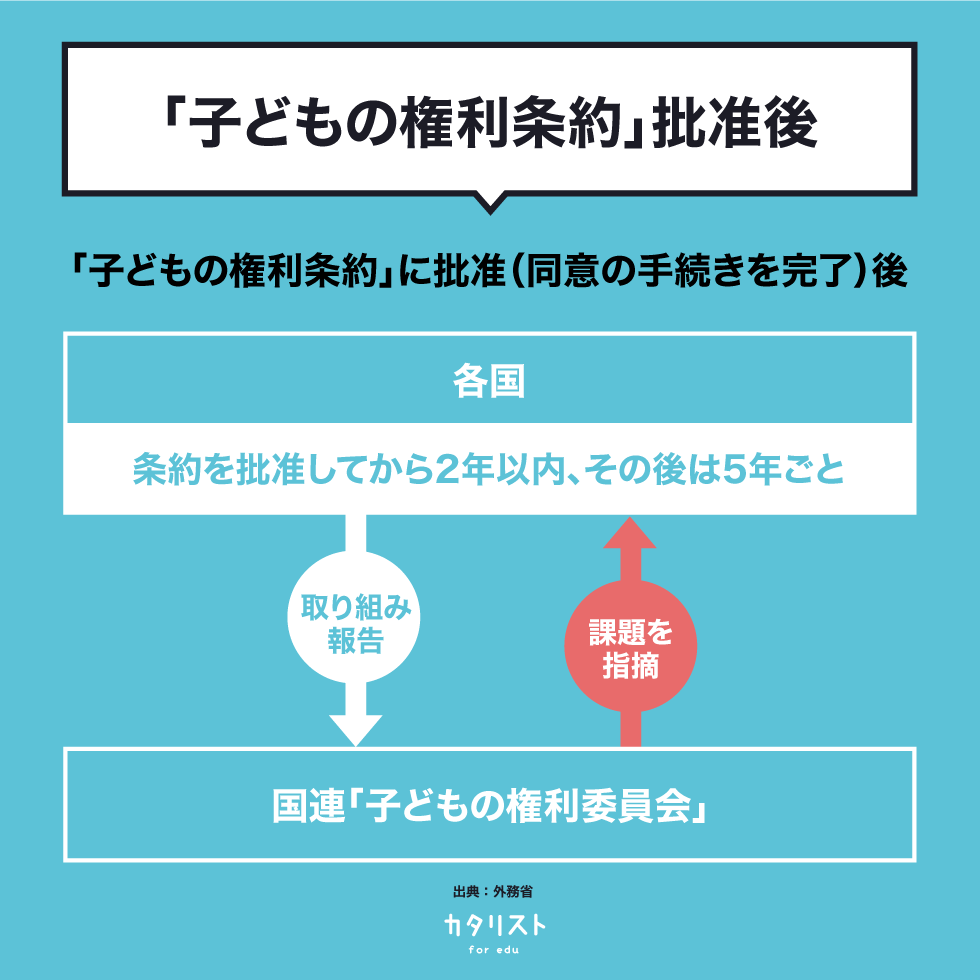

「子どもの権利条約」批准後

子どもの権利条約を批准してから2年以内、その後は5年ごとに、条約の実施状況を国連「子どもの権利委員会」に報告をします。報告に対して審査が行われ、緊急の措置を取られなければならない分野に対して勧告がなされます。

日本は、2017年の報告に対して緊急の措置を取らなければならない課題として、「差別の禁止」「児童の意見の尊重」「体罰」「家庭環境を奪われた児童」「生殖に関する健康及び精神的健康」「少年司法」の6点が指摘を受けました。

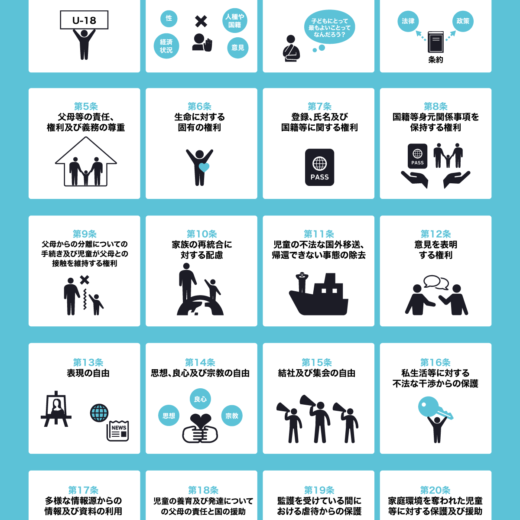

「子どもの権利条約」条文

*出典:外務省,児童の権利条約(児童の権利に関する条約)

https://www.mofa.go.jp./mofaj/gaiko/jido/index.html