※こちらの記事は、ポッドキャスト「もしも私が教育長なら」との連動企画です。併せてご活用ください。

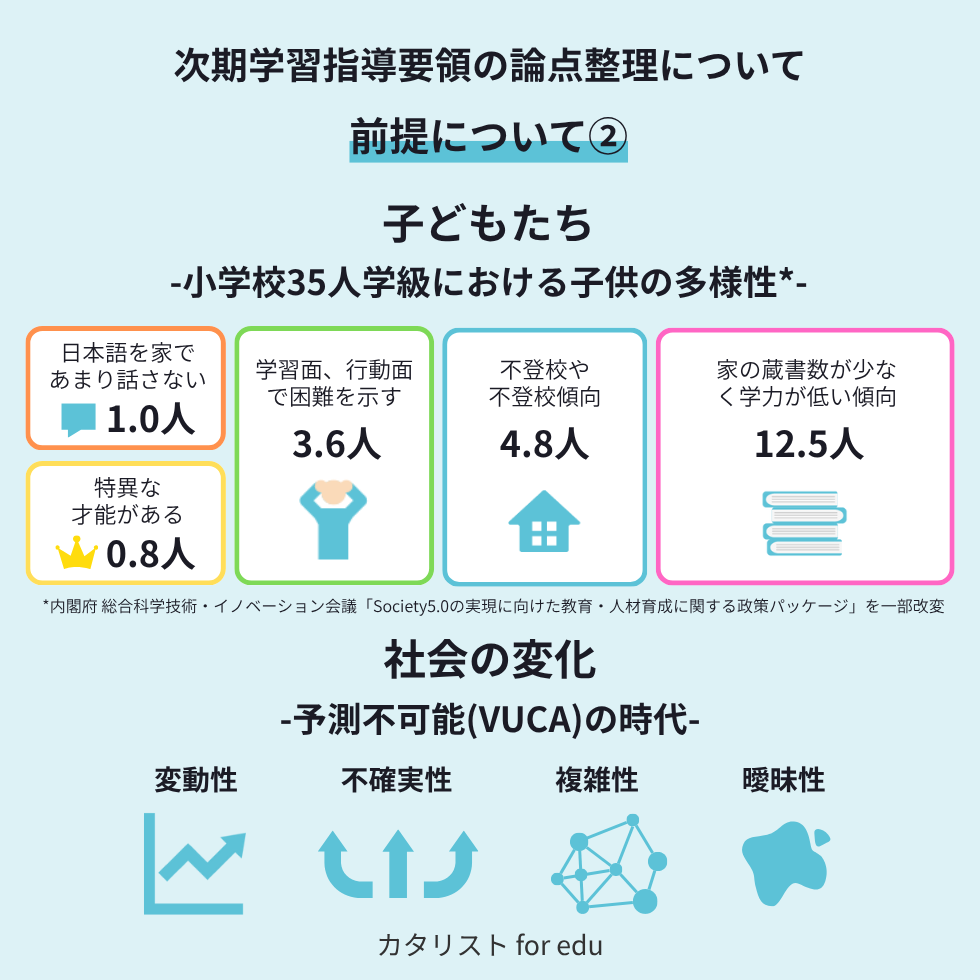

1.前提①:子どもたちの多様性・社会の変化について

子どもたちは多様

教室には、発達障害などの特性をもつ子ども、特定の分野で高い能力を発揮する子ども、不登校や不登校の傾向をもつ子どもなど、多様な背景と特性があります。こうした違いは「個性」や「学びの多様性」として尊重されるべきものであり、学校はその多様性を前提とした支援や環境づくりを進めています。

予測不可能な時代(VUCAの時代)

変化が激しく、将来の予測が難しい「VUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)」の時代においては、知識の多寡よりも、変化に対応しながら学び続ける力が重視されています。教育は、子どもたちが多様な価値観を受け入れ、他者と協働して課題を解決できる力を育む方向へと転換しています。

2. 前提②:現行の学習指導要領の方向性と経過

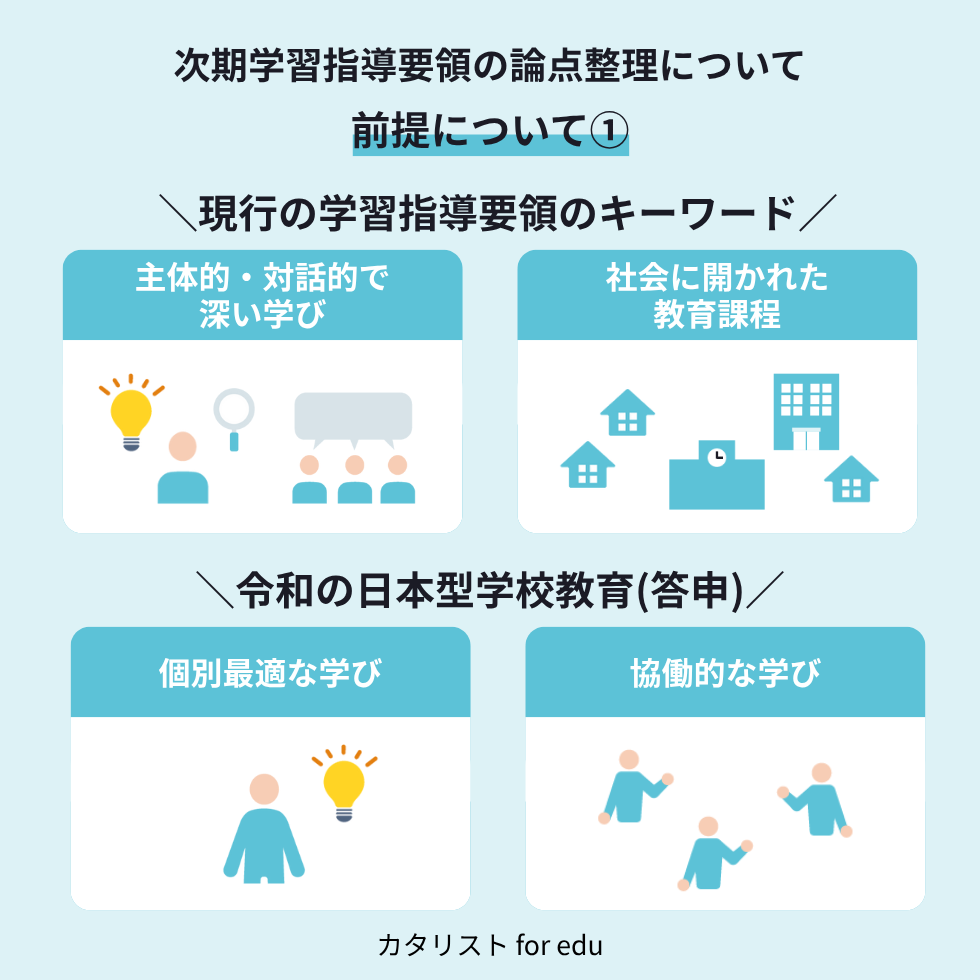

現行の学習指導要領のキーワード

主体的・対話的で深い学び

子どもが自ら課題を見つけ、考えを深め、他者と意見を交わしながら学ぶことを重視しています。知識を単に覚えるのではなく、活用しながら探究する学びへの転換を目指しています。これにより、思考力・判断力・表現力を育てることがねらいです。

社会に開かれた教育課程

学校での学びを社会と結びつけ、地域・家庭・企業などと協働して教育を進める考え方です。教育課程の編成や実践に社会の視点を取り入れることで、持続可能な社会の創り手を育むことを目的としています。

令和の日本型学校教育(答申)

個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実

一人ひとりに応じた学び(個別最適な学び)と他者と協働した学び(協働的な学び)を、相互に高め合う学びの実現を重視しています。ICTを活用しながら多様な考え方に触れ、共に課題を探究することで、個の成長と集団の発展を両立させることを目指しています。

3. 現行の学習指導要領の課題→改訂の方向性

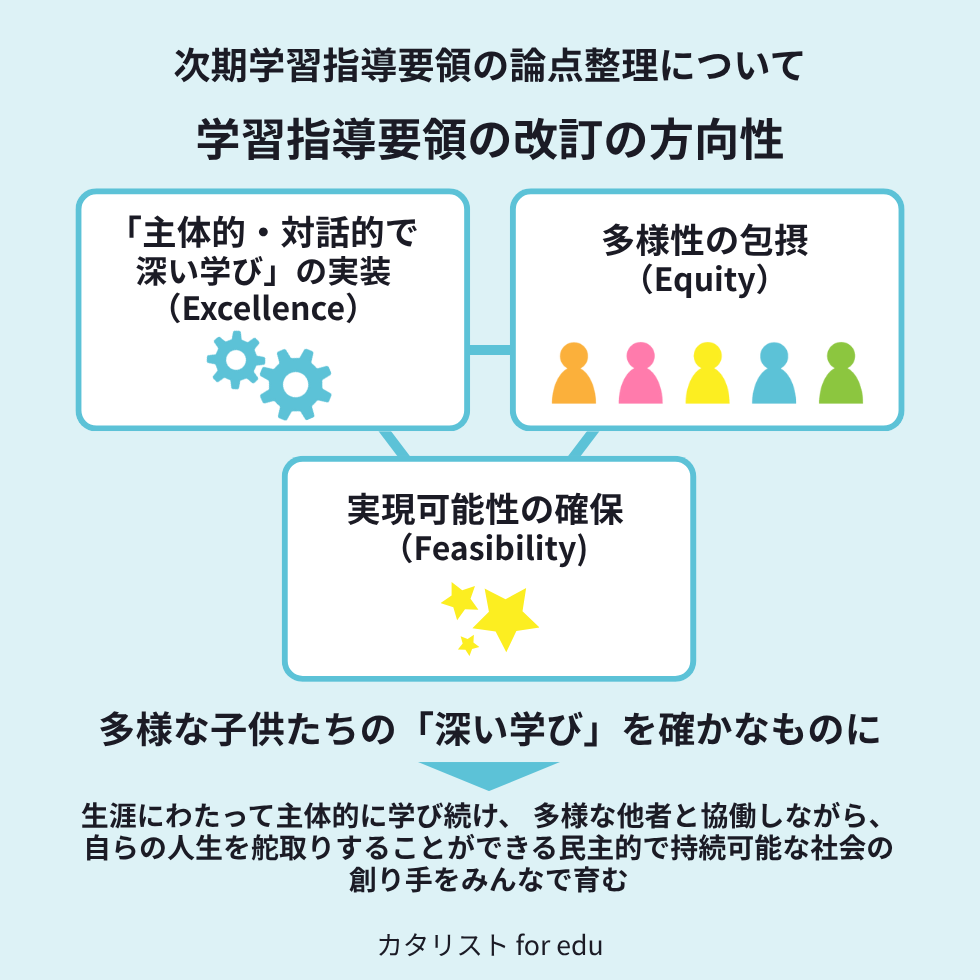

「深い学び」の実装は道半ば

次期指導要領では、子どもが自ら問いを立て、他者と対話しながら思考を深めていく「深い学び」の実現を改めて重視しています。現行では理念として示されているものの、教室で体系的・持続的に展開されるには課題があり、この実装を教育課程・授業・評価において具体化することが求められています。

「多様性の包摂」もこれから

全ての子どもたちがその特性・背景・状況に応じて学びにアクセスできる教育課程を構築することが、次期改訂の重要な柱です。子どもたちの多様な学び方・進度・支援ニーズを想定し、教育課程・内容・方法・環境を柔軟に設計して、包摂的な学びを確保する仕組みを検討しています。

「実現可能性」が大事

理念を掲げるだけでなく、学校現場や教員・子ども・保護者が実際に運用可能な教育課程・制度・支援体制を整備することが次期改訂の鍵です。教育の質を高めるための改革が、実践の場で過重な負担や断片化を生まないように、実行性を担保する制度設計が議論されています。

4. 企業や保護者はどのように受け止めればよいか?

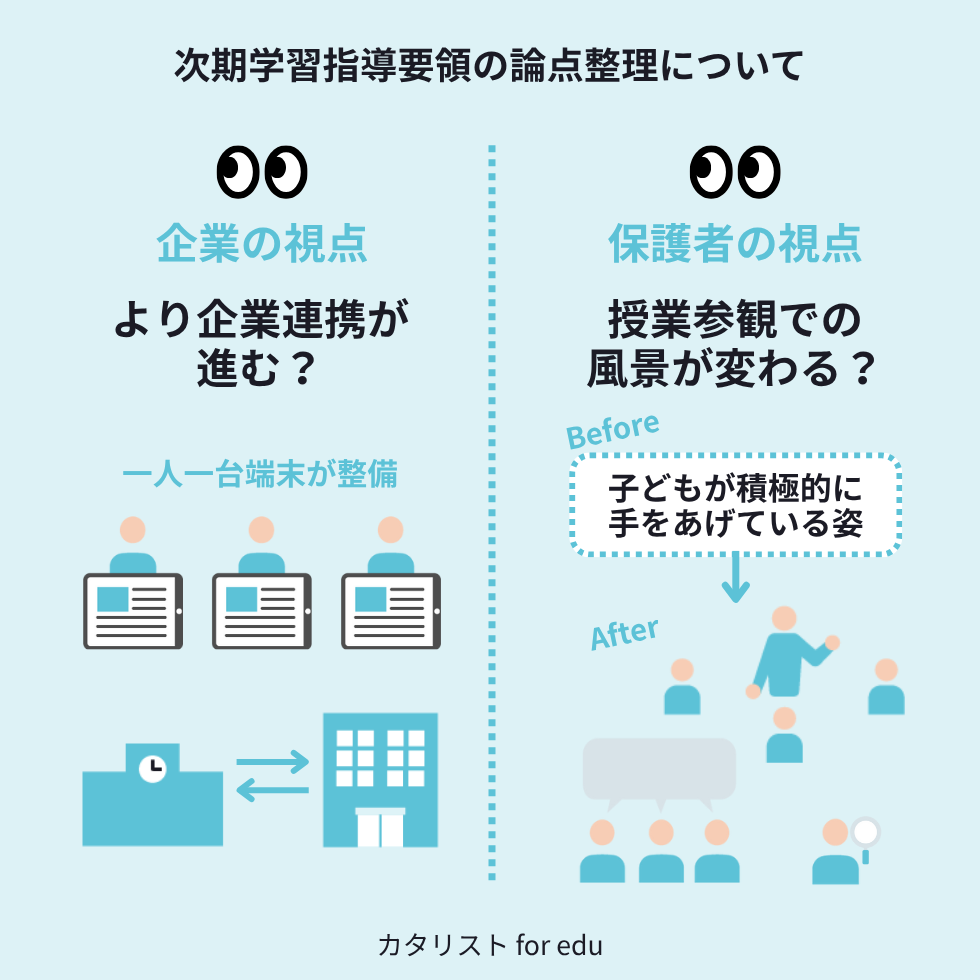

企業

教員免許は授与しませんが、地域の専門人材を非常勤で登用し、特定教科の一部領域を担当できる制度です。例えば、看護などの専門分野の授業で活用されます。学校設置者が都道府県教委へ届出して任用。小・中・高・特別支援で運用可能な制度です。

保護者

授業参観の風景も変化しています。かつては「我が子がしっかり手を挙げているか」が関心の中心でしたが、これからの授業は、子ども同士がタブレットで意見を共有したり、少人数で課題を探究したり、他校や地域とオンラインで協働する姿など、学びの形が多様化しています。こうした潮流を理解したうえでわが子の授業を参観すると、少し違った見え方になるかもしれません。

(文責:たかのまさこ、監修:小原聡真)

ご寄付のお願い

当WEBメディアは非営利での運営を行なっています。

子どもたちの環境を整えるために、必要な情報を安定して多くの方に届けていくために、みなさまからのご支援をお願いしております。

※当メディアではビジュアル表現など視覚的に得る情報等を大切にしているため、記事中の広告はいれておりません。

※当団体は非営利型の一般社団法人です。

・個人の場合:所得税の申告時の寄付金控除はありません。

・法人の場合:一定の金額を上限に寄付金を損金算入することが可能です。